Claves para entender el estatus de la seguridad e inocuidad alimentarias en Venezuela

Sus deficiencias comprometen la transformación de los sistemas alimentarios, la salud de los consumidores, el prestigio de la industria de alimentos nacional y el comercio internacional, entre otros aspectos

El mundo sufre por hambre. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), 2300 millones de personas se vieron afectadas por la inseguridad alimentaria moderada o grave en 2024.

Con respecto a Venezuela y en ausencia de estadísticas oficiales, la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi, 2024) −elaborada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) a partir de una muestra de 2490 hogares− mostró que el 78,1 % dijo preocuparse ante la posibilidad de que se acabaran los alimentos y 41,1 % afirmó haberse quedado sin alimentos.

“Pese a que la producción mundial de alimentos es suficiente, millones de personas pasan hambre o están malnutridas porque los alimentos inocuos y nutritivos no están disponibles, no son accesibles o, lo que es más frecuente, no son asequibles”, admitió la FAO en su informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025.

Precisando conceptos

La FAO sostiene que la seguridad alimentaria “a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana”.

En esa definición, que data de 1996, el término inocuidad se refiere a la “disciplina, proceso o acción con base científica que evita que los alimentos contengan sustancias que puedan dañar la salud”. Para la FAO, “la comida es la tercera necesidad humana más básica, después del aire y el agua. Solo cuando la comida es segura puede contribuir a nuestra seguridad alimentaria y salud. Si no es segura, no es comida”.

¿Quién garantiza la inocuidad de los alimentos? Todos los que producen, procesan, transportan, almacenan, comercializan, preparan, sirven y consumen alimentos y, muy importante, los gobiernos que actúan como rectores, estableciendo las condiciones y el marco legal necesarios para regular las actividades del sector alimentario y proteger los intereses tanto de productores como de consumidores.

Panorama venezolano

El pasado 8 de octubre, la Comisión Interacadémica del Sistema Agroalimentario y la Nutrición (CISAN), conformada por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela (ACFIMAN) y la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat (ANIH), organizaron la videoconferencia “La seguridad y la inocuidad alimentaria. Riesgos y desafíos en el país”. Durante la actividad, expertos en el área discutieron puntos clave del panorama venezolano y sus implicaciones para la salud de la población y la reputación de la industria en el comercio nacional e internacional.

La ACFIMAN creó la CISAN en 2017, a la que se adhirió la ANIH en 2021. Esta comisión “estudia y da recomendaciones pertinentes a la situación alimentaria y nutricional desde la perspectiva de los sistemas agroalimentarios”, recordó la doctora Liliana López, presidenta de la ACFIMAN. Para la académica, se trata de “un tema difícil y complejo que requiere el trabajo conjunto de muchos especialistas. Sin embargo, pienso que el mayor reto es la educación de la población”.

El doctor Miguel Padrón, miembro de la Comisión de Agricultura de la ANIH, explicó que las enfermedades transmitidas por alimentos contaminados con microorganismos o sustancias tóxicas son un problema grave de salud pública que puede provocar complicaciones severas e incluso la muerte. Su monitoreo y declaración ante las autoridades de salud son obligatorios.

Aspectos regulatorios

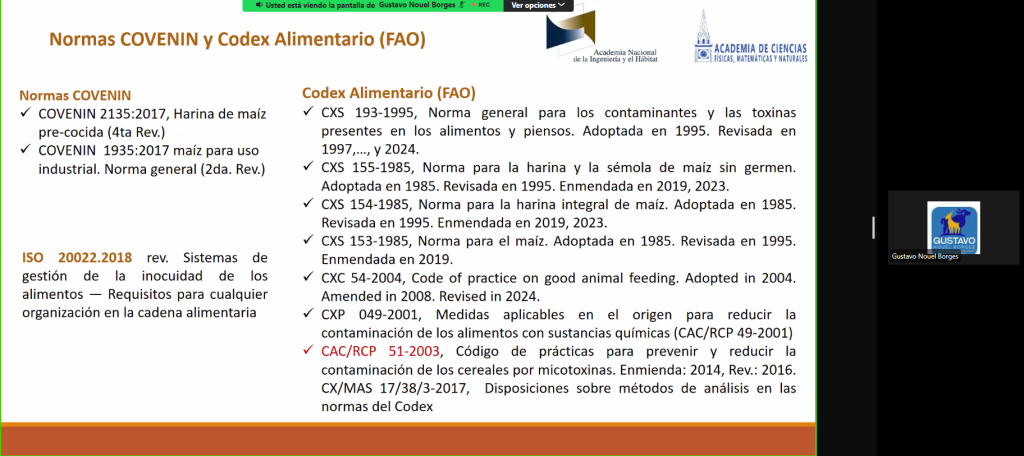

Durante la videoconferencia, la doctora María Soledad Tapia, Individuo de Número (Sillón XIII) de la ACFIMAN, reveló que en el país “contamos con sólidas bases legales y normativas que han determinado la ruta de la calidad e inocuidad alimentarias”. Mencionó, por ejemplo, la creación de la Comisión Venezolana de Normas Industriales (Covenin) en 1958 y la publicación de las Normas Covenin, responsabilidad que pasó del Fondo para la Normalización y Certificación de la Calidad (Fondonorma) al Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer), órgano coordinador del Sistema Venezolano para la Calidad y de la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad.

Según la doctora Rita Ávila, miembro de la Comisión de Agricultura de la ANIH, existen alrededor de 250 Normas Covenin aplicables de manera directa o transversal al sector alimenticio, así como 10 laboratorios (públicos y privados) acreditados por Sencamer para el análisis de alimentos. Sencamer garantiza los derechos de las personas a disponer de productos, procesos y servicios de calidad a través de los subsistemas de normalización, metrología, acreditación, certificación, ensayos y reglamentaciones técnicas. “Mientras las Normas Covenin definen el qué, Sencamer supervisa y certifica quién las cumple. Ambos mecanismos son fundamentales para fortalecer la calidad, innovación y competitividad del país”, afirmó.

En el ámbito internacional, se destaca la participación de Venezuela en la Comisión del Codex Alimentarius (FAO/OMS) desde 1969, cuyas normas alimentarias, directrices y códigos de prácticas internacionales contribuyen a la inocuidad, la calidad y la equidad en el comercio internacional de alimentos. Asimismo, se resalta el papel del Estado venezolano ante la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés). Venezuela se autoexcluyó de ISO en 2009, pero “la buena noticia es que en 2025 volvimos a formar parte como Miembro Corresponsal a través de Sencamer”, informó la doctora Tapia. Aunque este nuevo estatus no otorga derechos de voto en la elaboración de nuevas normas ni participación activa en los comités técnicos, sí implica un avance, ya que le permite a Sencamer recibir y consultar todas las normas internacionales ISO, además de acceder a información y participar en reuniones como observador.

Ingresos del consumidor

Según la Encovi, 7 de cada 10 hogares (73,2 %) estaban en situación de pobreza de ingresos (recursos insuficientes para satisfacer necesidades básicas). Por su parte, 56,5 % de los hogares se hallaban en pobreza multidimensional (combinación de ingresos con factores como servicios, educación, vivienda y empleo). En general, 3,4 millones de hogares venezolanos se encontraban en pobreza extrema (con ingresos insuficientes para cubrir los alimentos) en 2024.

“Proporcionar alimentos inocuos en un escenario de alta inseguridad alimentaria y bajos ingresos es uno de los mayores desafíos”, reconoció la doctora Tapia. La académica citó los datos del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne (Invelecar) para el año 2023, según los cuales solo el 20 % de la población consumía lácteos procesados industrialmente —es decir, cumpliendo estándares de calidad e inocuidad—, mientras que el 80 % de los quesos se producían en la informalidad (artesanalmente o en la ruralidad).

Para el doctor Carlos Machado Allison, Individuo de Número (Sillón XII) de la ACFIMAN, la seguridad alimentaria “depende de la regularidad del suministro de alimentos, pero también de la capacidad de compra del venezolano. Yo, como profesor jubilado, estoy sufriendo de inseguridad alimentaria”. En su opinión, la producción agrícola nacional “es insuficiente”. Los productores, lejos de buscar ser competitivos y tener un producto de calidad, están sometidos a las decisiones en torno al precio, los subsidios o las protecciones arancelarias. “Sin duda, el tema de la tenencia de la tierra y los derechos de propiedad en contextos confusos e inciertos afecta el sistema agroalimentario nacional”.

Auge de la informalidad

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera el empleo informal como aquella “relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, no cumple con el pago de impuestos, no tiene cobertura de protección social, y carece de prestaciones relacionadas con el empleo”.

Una investigación del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) de 2024 concluyó que la tasa de informalidad en el empleo aumentó al 51 % en 2021 “en un contexto de contracción económica, bajos salarios y reducción de la actividad en sectores clave como manufactura, transporte y construcción”.

La informalidad se ha hecho patente en el sector alimenticio, tal y como lo demuestran las numerosas opciones gastronómicas surgidas en los últimos meses en Venezuela. “En ocasiones, no hay Normas Covenin específicas para esos emprendimientos, por lo que debemos consultar catálogos de países como Colombia, Ecuador o México”, advirtió la doctora Ávila de la ANIH.

Mucha de la nueva oferta gastronómica es de origen artesanal. En la Providencia Administrativa n.° 165-2017 del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) se establece que los alimentos artesanales “son aquellos alimentos y bebidas alcohólicas o no, elaborados manualmente para la transformación de ingredientes y/o materias primas, sin la adición de ningún tipo de aditivo, con algún grado de mecanización en ciertas fases del proceso de elaboración, contenidos en envases y/o empaques autorizados por la autoridad sanitaria competente”.

La doctora Tapia señaló que el SACS exige el registro sanitario de los alimentos artesanales que se van a comercializar. Estos productos “no están exentos de riesgos y peligros microbiológicos y físicos, por lo que confiamos en que sean monitoreados acuciosamente por las instituciones con competencia en la materia”.

Salud en juego

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de doscientas enfermedades son causadas por el consumo de alimentos contaminados con bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas y que 1 de cada 10 personas enferman después de comer alimentos contaminados, acotó el doctor Andrew Torres, miembro de la Comisión de Agricultura de la ANIH.

Durante la videoconferencia, el doctor Gustavo Nouel Borges, Miembro Correspondiente Nacional de la ANIH, hizo énfasis en la presencia de micotoxinas y metales pesados en las harinas precocidas de maíz y en el maíz industrial que se utilizan en Venezuela.

Micotoxinas

Las micotoxinas son compuestos tóxicos producidos naturalmente por algunas especies de hongos (mohos). Los mohos productores de micotoxinas crecen en numerosos alimentos, incluidos los cereales como el maíz, antes o después de la cosecha, durante el almacenamiento o en el mismo alimento en entornos cálidos y húmedos. “La mayoría de las micotoxinas son químicamente estables y persisten tras el procesamiento de los alimentos”, indica la OMS.

De acuerdo con el doctor Nouel, actualmente no se están haciendo mediciones cuantitativas de micotoxinas en la cadena alimentaria de la harina precocida de maíz venezolana, “asumiendo riesgos bastante altos. Estas micotoxinas tienen efectos renales, hepáticos y reproductivos, entre otros, poniendo en peligro la salud humana”.

El académico de la ANIH también aseguró que la variabilidad del clima asociada al cambio climático está alterando la cosecha del maíz. “En lugar de cosechar a 12 % de humedad, se puede cosechar a 15 % e incluso a 25 %. Luego, se sube el maíz a un camión y se permanece en una cola para entrar a la procesadora, creando el ambiente ideal para que las esporas de estos hongos crezcan, similar a una incubadora”.

Metales pesados

Metales pesados como el plomo, cadmio, cobalto, cromo, cobre, hierro, arsénico, níquel, zinc y mercurio causan daños neurológicos y renales.

La contaminación del maíz puede ocurrir cuando los metales pesados son absorbidos por las raíces si están en el suelo, por la limpieza de los silos o implementos usados para procesar la harina precocida o por el enriquecimiento de las harinas con vitaminas.

Sobre este último punto, el doctor Nouel trajo a colación un estudio de 2023 realizado en Estados Unidos, en el que se detectaron metales pesados tóxicos como aluminio, arsénico, cadmio, plomo y níquel en vitaminas prenatales de venta libre, es decir, que no requieren la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). “Si no hacemos análisis de laboratorio para determinar la presencia de metales pesados en los complejos vitamínicos que llegan al país para enriquecer las harinas precocidas de maíz, estamos corriendo riesgos”.

Aportes desde la ciencia

¿Qué puede hacer la ciencia para mejorar la seguridad alimentaria en general y la inocuidad de los alimentos en particular?

Como comisionada de Agricultura de la ANIH, la doctora Ávila propuso la revisión y actualización de los protocolos y valores referenciales de las Normas Covenin existentes; la normalización de los nuevos emprendimientos alimenticios; la capacitación en materia de calidad e inocuidad alimentaria de todos los participantes de la cadena productiva, “desde productores en el campo y desarrolladores de productos hasta comerciantes y consumidores finales, así como la vigilancia, supervisión y acompañamiento en los procesos de acreditación de los laboratorios de análisis”.

Finalmente, el doctor Eduardo Buroz, Individuo de Número de la ACFIMAN (Sillón V) y la ANIH (Sillón XVII) y presidente de la Comisión de Agricultura de la ANIH, puntualizó que “no basta con tener excelentes normas si no podemos cumplirlas. No podemos imponer un sistema normativo y dejar con hambre a nuestro pueblo porque sencillamente no tiene dinero. Es un problema muy complejo”. En ese sentido, sugirió que la ACFIMAN promueva investigaciones y análisis de laboratorio para descartar o confirmar la presencia de micotoxinas, metales pesados u otros contaminantes en alimentos clave para la dieta del venezolano, al tiempo que la ANIH se dedique a “trabajar las normas para los procesos agroindustriales. Tal vez tengamos que pedir apoyo de la Academia Nacional de Ciencias Económicas para formular un programa exitoso y que contribuya al desarrollo nacional”.