Por ACFIMAN

28 de agosto de 2025

Temas claves

El dengue sale ganando con el clima

Estudio publicado en "Science Translational Medicine", en el que participó la académica de la ACFIMAN María Eugenia Grillet, demostró que catorce países de las Américas han registrado simultáneamente epidemias del virus entre 1985 y 2018

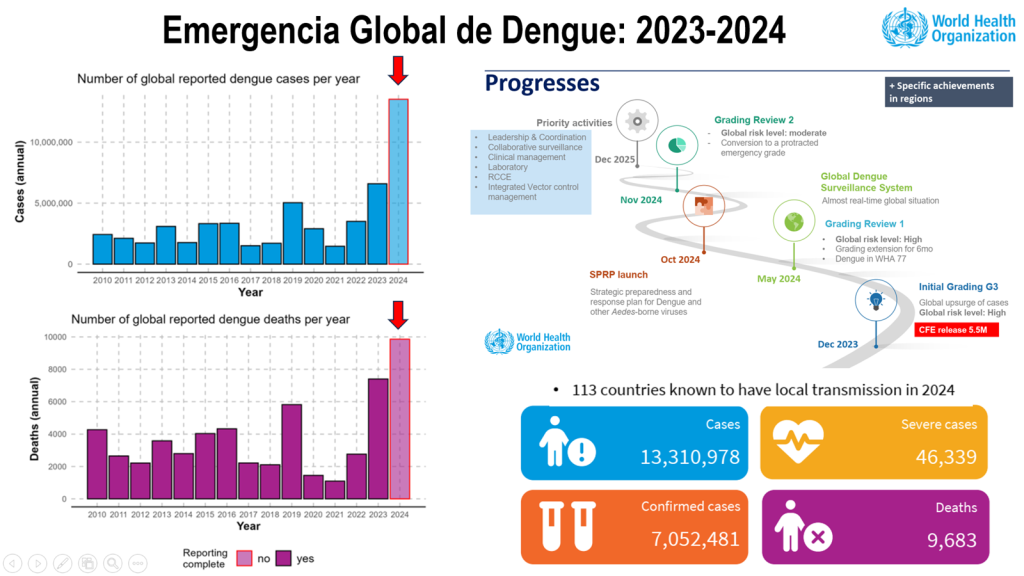

Sin proponérselo, es el animal más mortífero de su reino: el mosquito es “cómplice” de unas 700 000 muertes al año. Su sofisticado modus operandi consiste en picar a las personas para alimentarse de sangre, momento en el que transfiere patógenos causantes de infecciones como dengue, malaria, fiebre amarilla, chikunguña y virus del Zika, entre otras. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue es la enfermedad transmitida por vectores de más rápido crecimiento en el mundo. Sólo en 2024, se notificó a la OMS un máximo histórico de 14,6 millones de casos globales de dengue, de los cuales 13 millones se reportaron en las Américas.

Hay dengue en todas las regiones tropicales y subtropicales del planeta, pero es más frecuente y endémico en países del Sudeste Asiático, las islas del Pacífico occidental, América Latina y África.

El virus, perteneciente a la familia Flaviviridae y género Flavivirus, se transmite por la picadura de un mosquito hembra del género Aedes, en particular de la especie Aedes aegypti, previamente infectado con el virus. Los síntomas leves incluyen dolor (en los ojos, músculos, articulaciones o huesos), náuseas, vómitos y sarpullido. El dengue grave, considerado una emergencia médica que afecta a 2 de cada 10 pacientes contagiados, puede causar shock, hemorragia interna y la muerte, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EE. UU.). Los mosquitos necesitan una mínima cantidad de agua para poner sus huevos. Lugares como tazas, neumáticos, barriles, floreros y demás recipientes con agua “son un criadero perfecto”, advierten los CDC.

Mortal pero predecible

El virus del dengue emerge de manera estacional (cada año) y plurianual (epidemias cada 2-5 años) debido a la confluencia de diversos factores, como los serotipos del virus, la inmunidad de la población, la dinámica poblacional de los mosquitos, el comportamiento humano y el clima. Una reciente investigación, publicada en la revista Science Translational Medicine, demostró que las epidemias estacionales y plurianuales del virus han ocurrido simultáneamente en catorce países de las Américas durante el período 1985-2018, debido al calor y las lluvias.

En un hilo en la red social X (antes Twitter), la doctora Talia Quandelacy, autora principal del artículo, aseguró que el proyecto, de siete años de duración, “fue un esfuerzo monumental y una excelente colaboración con numerosos socios académicos y gubernamentales de toda la región de las Américas”. La profesora asistente del Departamento de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de Colorado resumió los principales hallazgos de la siguiente manera:

1) “Las epidemias de dengue ocurren en momentos similares tanto a nivel local como regional, y las grandes epidemias tienden a surgir en toda la región en un plazo promedio de seis meses.

2) Las epidemias estacionales y mayores en toda la región están vinculadas a la temperatura local, las precipitaciones locales y el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés), lo que respalda aún más el papel del clima en la transmisión del dengue.

3) Las epidemias estacionales tienden a ocurrir primero en México y partes de Brasil, antes de extenderse a otras zonas. Las epidemias multianuales tienen una propagación menos clara, pero las zonas subregionales de Centroamérica y Sudamérica podrían desempeñar un papel temprano en estas epidemias más extensas”.

Aportes venezolanos

Entre los veintiocho autores del estudio destaca una venezolana, la doctora María Eugenia Grillet, Individuo de Número (Sillón X) de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela (ACFIMAN) y profesora e investigadora del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela (IZET-UCV). La académica contribuyó con la data de dengue sobre Venezuela, la conceptualización de la técnica de análisis de frecuencia utilizada (wavelet), la interpretación de los análisis para Venezuela y la región, la revisión e interpretación de los resultados, la discusión y las conclusiones.

“En este estudio demostramos la fuerte relación que hay entre el clima y la dinámica de transmisión de los cuatro virus del dengue transmitidos por A. aegypti a todo lo largo del gradiente heterogéneo que representa el continente americano”, afirmó. En total, se usaron datos de vigilancia de casos y población procedentes de Argentina, Barbados, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Puerto Rico y Venezuela.

El Niño/La Niña

La frecuencia estacional del dengue (cada año) está muy relacionada con el régimen de precipitaciones: más lluvias significa más mosquitos, por lo que en cada país se habla de una “temporada de dengue”. “En Venezuela, la época de mayor casuística de dengue va de agosto a diciembre coincidiendo con el periodo de lluvias”, explicó la científica.

Pero también se reportan picos epidémicos de dengue cada 2-5 años, en los cuales los casos y las muertes anuales aumentan inusualmente. “Lo que nuestro estudio demostró es que esta periodicidad plurianual se observa en los catorce países analizados y es sincrónica en espacio y tiempo, es decir, se ha dado al mismo tiempo”, indicó.

¿Sucede algo en la región, con una frecuencia temporal parecida, capaz de impulsar las epidemias de dengue simultáneamente? En promedio, cada 2-7 años se forma El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), “un fenómeno natural recurrente caracterizado por fluctuaciones en las temperaturas oceánicas en el Pacífico ecuatorial, junto con cambios en la atmósfera, que tienen una gran influencia en los patrones climáticos en varias partes del mundo”, en palabras de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). La fase cálida de ENSO se denomina El Niño, mientras que la fase neutra o fría recibe el nombre de La Niña. En nuestro país, El Niño genera sequías extremas, mientras que La Niña desata lluvias torrenciales e inundaciones.

¿Culpa del cambio climático?

La doctora Grillet señaló que, durante la investigación, asociaron la periodicidad plurianual del dengue con variables climáticas regionales (lluvia, temperatura y ENSO), y el resultado fue significativo con respecto a ENSO. “Si este patrón epidemiológico es tan sincrónico en el tiempo a lo largo de la región, significa que pudiéramos adelantarnos a estas epidemias de dengue, ya que los sistemas climáticos predicen cuándo tendremos eventos Niño o Niña. Por ejemplo, los sistemas de salud pudieran prepararse en capacidad (personal de salud, infraestructura, medicamentos, etc.) para los aumentos inusuales de casos”.

Aedes aegypti (Wikimedia/Muhammad Mahdi Karim)

En líneas generales, tanto la frecuencia estacional como plurianual del dengue dependen de ENSO, las precipitaciones y la temperatura. Según la OMM, ENSO “es la característica dominante de la variabilidad climática en escalas interanuales”, aunque hasta ahora “no existe evidencia concluyente del impacto del cambio climático en la frecuencia e intensidad de los fenómenos de El Niño/La Niña”. Sin embargo, se da “en el contexto de un clima que cambia por las actividades humanas (calentamiento global)”, sostiene la académica de la ACFIMAN. De hecho, se ha demostrado en estudios anteriores que ENSO ha aumentado su frecuencia probablemente como consecuencia del calentamiento global. De allí que gane fuerza la hipótesis de que las reiteradas epidemias de dengue obedezcan al impacto del calentamiento global (producto de las actividades humanas) sobre la variabilidad climática (de origen natural), insiste la investigadora.

Sin fronteras

El dengue, ciertamente, sale ganando con el clima, pero el clima no es el único catalizador de las epidemias estacionales y plurianuales de dengue. Como lo explican los autores en el artículo, “la movilidad humana es necesaria para la propagación e introducción de genotipos y serotipos específicos. La movilidad también puede influir en la sincronía local y regional (…). Los efectos combinados de los historiales de infección, el clima local y regional y la movilidad humana probablemente condujeron a la sincronía epidémica observada aquí en diferentes hemisferios a distancias cercanas a los 10 000 kilómetros”.

En el hilo de X, la doctora Quandelacy reveló que el título original del artículo era “Dengue sin fronteras”, subrayando la idea de que “las enfermedades como el dengue no conocen fronteras. Nuestro trabajo para rastrear y comprender estas epidemias debe ser igualmente transnacional y la colaboración será clave para abordar futuras crisis de salud pública”.

Finalmente, la doctora Grillet informó que el estudio publicado en Science Translational Medicine refuerza hallazgos previos obtenidos por ella y otros científicos sobre la relación entre el dengue y el clima en Venezuela. En 2018, demostraron que las epidemias de dengue en el país se presentan cada 3-4 años coincidiendo con El Niño; posteriormente, en 2024, demostraron que los ciclos de dengue de 2-3 años en el área del mar Caribe se debían a La Niña. Esta información será reseñada y discutida en el Segundo Reporte Académico de Cambio Climático (DRACC) de la ACFIMAN, cuyo Borrador Final fue presentado en diciembre del año pasado.

Referencia:

Quandelacy, T. M., et al. (2025). Synchronized dynamics of dengue across the Americas. Science Translational Medicine. Vol. 17.

Lecturas recomendadas

Mosquito descubierto en Venezuela podría estar contribuyendo con la transmisión de la malaria en humanos